и¶ізҗғдҪңдёәдё–з•ҢдёҠжңҖеҸ—ж¬ўиҝҺзҡ„иҝҗеҠЁд№ӢдёҖпјҢдёҚд»…д»…дҫқиө–дәҺзҗғе‘ҳ们зҡ„еҘ”и·‘гҖҒдј зҗғе’Ңиҝӣж”»иғҪеҠӣпјҢиҝҳжңүзқҖеҜ№з»ҶиҠӮзҡ„жһҒиҮҙиҝҪжұӮгҖӮиҖҢеңЁиҝҷдәӣз»ҶиҠӮеҪ“дёӯпјҢеҒңзҗғжҠҖжңҜж— з–‘жҳҜжңҖдёәе…ій”®зҡ„дёҖйЎ№гҖӮдёҖдёӘдјҳз§Җзҡ„еҒңзҗғжҠҖжңҜдёҚд»…иғҪеӨҹеё®еҠ©зҗғе‘ҳжӣҙеҘҪең°жҺ§еҲ¶жҜ”иөӣиҠӮеҘҸпјҢжӣҙиғҪйҖҡиҝҮзІҫеҮҶзҡ„еҒңзҗғеё®еҠ©зҗғе‘ҳжӣҙй«ҳж•Ҳең°дёәиҮӘе·ұе’ҢйҳҹеҸӢеҲӣйҖ иҝӣж”»жңәдјҡгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҒңзҗғжҠҖе·§жҲҗдёәдәҶиҜ„еҲӨйЎ¶зә§зҗғе‘ҳзҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒж ҮеҮҶгҖӮйӮЈд№ҲпјҢ究з«ҹи°ҒжҳҜеҒңзҗғиүәжңҜзҡ„еӨ§еёҲпјҹжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеҒңзҗғзҡ„жҠҖжңҜзү№зӮ№гҖҒдё–з•Ңзә§зҗғе‘ҳзҡ„д»ЈиЎЁгҖҒдёҚеҗҢеҒңзҗғжҠҖе·§зҡ„еә”з”Ёд»ҘеҸҠеҰӮдҪ•жҸҗеҚҮеҒңзҗғж°ҙе№ізӯүеӣӣдёӘж–№йқўиҝӣиЎҢиҜҰз»Ҷйҳҗиҝ°пјҢдёәжӮЁе‘ҲзҺ°еҒңзҗғжҠҖе·§зҡ„йЎ¶е°–зҗғжҳҹгҖӮ

1гҖҒеҒңзҗғжҠҖжңҜзҡ„еҹәжң¬иҰҒзҙ

еҒңзҗғпјҢйЎҫеҗҚжҖқд№үпјҢе°ұжҳҜзҗғе‘ҳеңЁжҺҘзҗғзҡ„зһ¬й—ҙе°ҶйЈһжқҘзҡ„зҗғжҺ§еҲ¶дҪҸпјҢ并让зҗғдҝқжҢҒеңЁиҮӘе·ұеҸҜд»Ҙж“ҚжҺ§зҡ„иҢғеӣҙеҶ…гҖӮиҝҷдёҖеҠЁдҪңзңӢдјјз®ҖеҚ•пјҢе®һеҲҷйңҖиҰҒй«ҳеәҰзҡ„жҠҖе·§е’ҢеҜ№зҗғзҡ„ж•Ҹж„ҹеәҰгҖӮеҒңзҗғзҡ„еҹәзЎҖжҠҖжңҜеҢ…жӢ¬дҪҶдёҚйҷҗдәҺи„ҡеҶ…дҫ§еҒңзҗғгҖҒи„ҡиғҢеҒңзҗғгҖҒиғёйғЁеҒңзҗғд»ҘеҸҠеӨҙйғЁеҒңзҗғзӯүеӨҡз§Қж–№ејҸгҖӮжҜҸз§Қж–№ејҸйғҪжңүе…¶зӢ¬зү№зҡ„йҖӮз”ЁеңәжҷҜе’ҢжҠҖе·§иҰҒжұӮгҖӮ

йҰ–е…ҲпјҢи„ҡеҶ…дҫ§еҒңзҗғжҳҜжңҖеёёи§Ғзҡ„жҠҖжңҜд№ӢдёҖгҖӮе®ғйҖӮз”ЁдәҺеӨ§еӨҡж•°дј зҗғж–№ејҸпјҢе°Өе…¶жҳҜеҪ“зҗғйҖҹиҫғеҝ«ж—¶пјҢи„ҡеҶ…дҫ§иғҪжӣҙзЁіе®ҡең°е°ҶзҗғеҒңдёӢжқҘгҖӮзҗғе‘ҳйңҖиҰҒйҖҡиҝҮи„ҡжҺҢзҡ„еҶ…дҫ§е°ҶзҗғиҪ»иҪ»дёҖжҢЎпјҢеҲ©з”ЁиҮӘиә«дҪ“йҮҚжҺ§еҲ¶дҪҸзҗғзҡ„ж»ҡеҠЁж–№еҗ‘гҖӮиҝҷз§ҚжҠҖжңҜиҰҒжұӮзҗғе‘ҳжӢҘжңүжһҒејәзҡ„и§Ұж„ҹе’ҢеҜ№и„ҡйғЁзҡ„зІҫеҮҶжҺ§еҲ¶гҖӮ

е…¶ж¬ЎпјҢиғёйғЁеҒңзҗғжҳҜдёҖйЎ№й«ҳйҡҫеәҰжҠҖе·§пјҢйҖҡеёёеңЁдј зҗғзҗғйҖҹиҫғй«ҳжҲ–иҖ…зҗғзҡ„иҪЁиҝ№иҫғдёәеӨҚжқӮж—¶дҪҝз”ЁгҖӮиғёйғЁиғҪеӨҹжңүж•ҲеҮҸзј“зҗғйҖҹпјҢдҪҝзҗғе‘ҳиғҪеӨҹеңЁдёҚеӨұеҺ»жҺ§еҲ¶зҡ„жғ…еҶөдёӢеҮҶеӨҮдёӢдёҖжӯҘзҡ„еҠЁдҪңгҖӮиғёйғЁеҒңзҗғзҡ„е…ій”®еңЁдәҺиғёйғЁдёҺзҗғзҡ„жҺҘи§Ұйқўз§ҜпјҢиҰҒе°ҪйҮҸеҲ©з”ЁиғёйғЁзҡ„дёҠйғЁжқҘеҮҸзј“зҗғзҡ„еҶІеҮ»гҖӮ

2гҖҒеҒңзҗғиүәжңҜзҡ„д»ЈиЎЁзҗғе‘ҳ

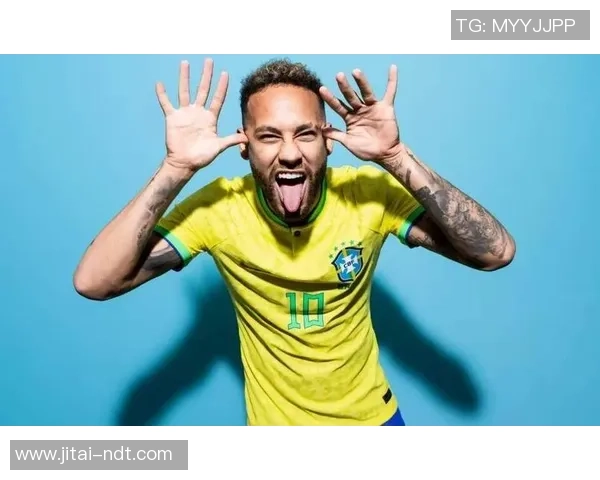

жҸҗеҲ°еҒңзҗғжҠҖе·§пјҢи®ёеӨҡдё–з•Ңзә§зҗғе‘ҳйғҪдјҡеңЁиҝҷдёҖйўҶеҹҹиЎЁзҺ°еҫ—ж·Ӣжј“е°ҪиҮҙгҖӮйҰ–е…ҲдёҚеҫ—дёҚжҸҗзҡ„дҫҝжҳҜйҳҝж №е»·зҗғжҳҹжў…иҘҝгҖӮжў…иҘҝзҡ„еҒңзҗғжҠҖжңҜе Әз§°е®ҢзҫҺпјҢж— и®әжҳҜи„ҡеҶ…дҫ§еҒңзҗғгҖҒи„ҡиғҢеҒңзҗғпјҢиҝҳжҳҜе·§еҰҷзҡ„иғёйғЁеҒңзҗғпјҢжў…иҘҝйғҪиғҪеңЁзһ¬й—ҙе®ҢжҲҗзІҫзЎ®зҡ„жҺ§еҲ¶пјҢ并йҡҸж—¶еҒҡеҮәжҺҘдёӢжқҘзҡ„еҲӨж–ӯгҖӮе°Өе…¶жҳҜеңЁйқўеҜ№й«ҳеҺӢйҳІе®Ҳж—¶пјҢжў…иҘҝжҖ»иғҪйҖҡиҝҮе·§еҰҷзҡ„еҒңзҗғйҖғи„ұеҜ№ж–№зҡ„еӨ№еҮ»пјҢиҝ…йҖҹжү“ејҖеұҖйқўгҖӮ

дёҺжў…иҘҝзӣёеҜ№еә”зҡ„жҳҜи‘Ўиҗ„зүҷзҗғжҳҹCзҪ—гҖӮе°Ҫз®ЎCзҪ—зҡ„еҒңзҗғж–№ејҸзңӢдјјдёҚеҰӮжў…иҘҝйӮЈд№Ҳз»Ҷи…»пјҢдҪҶд»–еңЁй«ҳйҖҹеәҰгҖҒй«ҳејәеәҰзҡ„еҜ№жҠ—дёӯиғҪеӨҹеҒҡеҲ°зІҫеҮҶеҒңзҗғзҡ„иғҪеҠӣд№ҹжҳҜж— еҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„гҖӮCзҪ—зҡ„еҒңзҗғжӣҙеҒҸеҗ‘дәҺеҠӣйҮҸеһӢпјҢеҮӯеҖҹејәеӨ§зҡ„иә«дҪ“зҙ иҙЁе’Ңеҝ«йҖҹзҡ„еҸҚеә”йҖҹеәҰпјҢд»–иғҪеӨҹеңЁзҗғеңәдёҠиҝ…йҖҹи°ғж•ҙиҮӘе·ұзҡ„дҪҚзҪ®пјҢдёәжҺҘдёӢжқҘзҡ„иҝӣж”»еҒҡеҘҪеҮҶеӨҮгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢжі•еӣҪзҡ„еҚҡж је·ҙд№ҹеңЁеҒңзҗғжҠҖжңҜдёҠжңүзқҖзӢ¬зү№зҡ„и§Ғи§ЈгҖӮеҚҡж је·ҙзҡ„еҒңзҗғжҠҖжңҜйҖҡеёёдҪ“зҺ°еҮәд»–зҡ„е…ЁиғҪжҖ§е’ҢеҲӣйҖ еҠӣпјҢд»–иғҪеӨҹеңЁеӨҚжқӮзҡ„еұҖйқўдёӢиҝ…йҖҹйҖҡиҝҮдёҚеҗҢзҡ„ж–№ејҸеҒңзҗғпјҢ并иғҪз«ӢеҲ»еҒҡеҮәеҲӨж–ӯпјҢи°ғж•ҙиә«дҪ“е§ҝеҠҝпјҢдёәдј зҗғжҲ–иҝӣж”»еҲӣйҖ жӣҙеӨҡжңәдјҡгҖӮеҚҡж је·ҙзҡ„еҒңзҗғжҠҖжңҜе…·еӨҮй«ҳйҡҫеәҰзҡ„иҠұж ·пјҢдҪҝеҫ—д»–жҲҗдёәдёӯеңәдёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„е…ій”®дәәзү©гҖӮ

3гҖҒдёҚеҗҢеҒңзҗғжҠҖе·§зҡ„еә”з”Ё

еҒңзҗғжҠҖе·§дёҚд»…д»…жҳҜзҗғе‘ҳдёӘдәәзҡ„иғҪеҠӣдҪ“зҺ°пјҢжӣҙжҳҜжҜ”иөӣжҲҳжңҜзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮеңЁжҜ”иөӣдёӯпјҢдёҚеҗҢзҡ„еҒңзҗғжҠҖе·§дјҡж №жҚ®еңәдёҠеұҖеҠҝе’Ңзҗғе‘ҳзҡ„йңҖжұӮдә§з”ҹдёҚеҗҢзҡ„ж•ҲжһңгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁдёҺйҳІе®Ҳзҗғе‘ҳиҙҙиә«еҜ№жҠ—ж—¶пјҢзҗғе‘ҳеҫҖеҫҖйңҖиҰҒйҖҡиҝҮвҖңи„ҡиғҢеҒңзҗғвҖқжқҘеҝ«йҖҹжҺ§еҲ¶зҗғ并иҪ¬иә«ж‘Ҷи„ұеҜ№ж–№гҖӮиҖҢеңЁиҫғдёәе®Ҫжқҫзҡ„з©әй—ҙйҮҢпјҢзҗғе‘ҳеҲҷжӣҙеӨҡдҪҝз”ЁвҖңи„ҡеҶ…дҫ§еҒңзҗғвҖқжқҘе№ізЁіжҺҘзҗғпјҢ并еҮҶеӨҮдёӢдёҖжӯҘзҡ„иҝӣж”»еҠЁдҪңгҖӮ

еҜ№дәҺдёӯеңәзҗғе‘ҳжқҘиҜҙпјҢиғёйғЁеҒңзҗғжҳҜйқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„дёҖйЎ№жҠҖиғҪгҖӮйҖҡиҝҮе·§еҰҷзҡ„иғёйғЁеҒңзҗғпјҢзҗғе‘ҳиғҪеӨҹиҝ…йҖҹе°Ҷй«ҳз©әзҗғиҪ¬еҢ–дёәеҸҜжҺ§зҡ„ең°йқўзҗғпјҢиҝӣиҖҢдёәиҮӘе·ұзҡ„acзұіе…°дҪ“иӮІйҳҹеҸӢеҲӣйҖ з©әй—ҙгҖӮе°Өе…¶жҳҜеҚҡж је·ҙиҝҷж ·зҡ„е…ЁиғҪеһӢдёӯеңәзҗғе‘ҳпјҢиғёйғЁеҒңзҗғдёҚд»…и®©д»–иғҪеӨҹзүўзүўжҺ§еҲ¶дёӯеңәпјҢжӣҙиғҪеңЁз¬¬дәҢж—¶й—ҙеҶ…йҖүжӢ©жңҖеҗҲйҖӮзҡ„дј зҗғзӣ®ж ҮгҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢеӨҙйғЁеҒңзҗғзҡ„еә”з”ЁйҖҡеёёеҮәзҺ°еңЁй«ҳз©әзҗғдј йҖ’зҡ„еңәжҷҜдёӯгҖӮеӨҙйғЁеҒңзҗғиҰҒжұӮзҗғе‘ҳе…·еӨҮиҫғејәзҡ„еӨҙзҗғжҠҖе·§е’Ңз©әй—ҙж„ҹгҖӮйҖҡиҝҮеӨҙйғЁеҒңзҗғпјҢзҗғе‘ҳиғҪеӨҹеҝ«йҖҹжҺ§еҲ¶е’Ңи°ғж•ҙй«ҳз©әзҗғзҡ„ж–№еҗ‘пјҢдёәиҮӘе·ұзҡ„жҺҘдёӢжқҘзҡ„еҠЁдҪңеҒҡеҘҪеҮҶеӨҮгҖӮиҝҷдёҖжҠҖе·§йҖҡеёёеңЁжҜ”иөӣзҡ„е…ій”®ж—¶еҲ»йқһеёёйҮҚиҰҒгҖӮ

4гҖҒеҰӮдҪ•жҸҗеҚҮеҒңзҗғжҠҖжңҜ

жҸҗеҚҮеҒңзҗғжҠҖжңҜ并дёҚжҳҜдёҖи№ҙиҖҢе°ұзҡ„дәӢжғ…пјҢзҗғе‘ҳйңҖиҰҒйҖҡиҝҮй•ҝжңҹзҡ„и®ӯз»ғе’Ңе®һи·өжқҘдёҚж–ӯжү“зЈЁиҮӘе·ұзҡ„еҒңзҗғиғҪеҠӣгҖӮйҰ–е…ҲпјҢжҺ§еҲ¶зҗғзҡ„иҪҜзЎ¬еәҰе’ҢйҖҹеәҰжҳҜжҸҗеҚҮеҒңзҗғжҠҖжңҜзҡ„е…ій”®гҖӮзҗғе‘ҳеә”иҜҘйҖҡиҝҮдёҺдёҚеҗҢйҖҹеәҰгҖҒдёҚеҗҢеҠӣйҮҸзҡ„дј зҗғй…ҚеҗҲпјҢжқҘи®ӯз»ғиҮӘе·ұеҰӮдҪ•еә”еҜ№дёҚеҗҢзұ»еһӢзҡ„зҗғпјҢ并且дҝқжҢҒеҜ№зҗғзҡ„зІҫеҮҶжҺ§еҲ¶гҖӮ

е…¶ж¬ЎпјҢеўһејәзҗғж„ҹе’ҢеҸҚеә”иғҪеҠӣд№ҹжҳҜжҸҗеҚҮеҒңзҗғжҠҖжңҜзҡ„йҮҚиҰҒж–№йқўгҖӮйҖҡиҝҮеҸҚеӨҚзҡ„з»ғд№ пјҢзҗғе‘ҳдёҚд»…иғҪеӨҹжҸҗй«ҳиҮӘе·ұеҜ№зҗғзҡ„ж•Ҹж„ҹеәҰпјҢиҝҳиғҪеӨҹеңЁжҜ”иөӣдёӯиҝ…йҖҹеҲӨж–ӯзҗғзҡ„иҝҗиЎҢиҪЁиҝ№пјҢеҒҡеҮәжӯЈзЎ®зҡ„еҸҚеә”гҖӮиҝҷиҰҒжұӮзҗғе‘ҳе…·жңүиҫғејәзҡ„з©әй—ҙж„ҸиҜҶе’ҢеҜ№жҜ”иөӣиҠӮеҘҸзҡ„жҠҠжҸЎгҖӮ

жңҖеҗҺпјҢеҹ№е…»иә«дҪ“зҡ„еҚҸи°ғжҖ§е’ҢзҒөжҙ»жҖ§д№ҹжҳҜйқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„гҖӮеҒңзҗғжҠҖжңҜдёҚд»…д»…дҫқиө–дәҺи„ҡйғЁзҡ„жҺ§еҲ¶пјҢиҝҳйңҖиҰҒдҫқйқ е…Ёиә«зҡ„еҚҸи°ғй…ҚеҗҲгҖӮзҗғе‘ҳеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮжҸҗй«ҳиә«дҪ“зҡ„жҹ”йҹ§жҖ§е’Ңж•ҸжҚ·жҖ§жқҘеўһејәиҮӘе·ұзҡ„еҒңзҗғиғҪеҠӣгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеёёеҒҡи„ҡиёқе’ҢеӨ§и…ҝзҡ„жҹ”йҹ§жҖ§и®ӯз»ғпјҢжңүеҠ©дәҺжҸҗй«ҳеҒңзҗғж—¶зҡ„иә«дҪ“жҺ§еҲ¶еҠӣгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

еҒңзҗғжҠҖжңҜжҳҜи¶ізҗғжҜ”иөӣдёӯиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„дёҖйЎ№жҠҖиғҪпјҢйЎ¶зә§зҗғе‘ҳеңЁиҝҷдёҖж–№йқўзҡ„иЎЁзҺ°еҫҖеҫҖиғҪеӨҹеҶіе®ҡжҜ”иөӣзҡ„иө°еҠҝгҖӮжў…иҘҝгҖҒCзҪ—гҖҒеҚҡж је·ҙзӯүзҗғе‘ҳйҖҡиҝҮзІҫж№ӣзҡ„еҒңзҗғжҠҖе·§еұ•зҺ°дәҶ他们еңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„йқһеҮЎиғҪеҠӣпјҢиҖҢдёҚеҗҢзҡ„еҒңзҗғж–№ејҸд№ҹиў«е№ҝжіӣеә”з”ЁдәҺжҜ”иөӣдёӯзҡ„еҗ„дёӘеұӮйқўгҖӮйҖҡиҝҮдёҚж–ӯзҡ„и®ӯз»ғе’Ңе®һи·өпјҢзҗғе‘ҳдёҚд»…иғҪеӨҹжҸҗеҚҮдёӘдәәиғҪеҠӣпјҢиҝҳиғҪдёәзҗғйҳҹзҡ„ж•ҙдҪ“жҲҳжңҜиҙЎзҢ®жӣҙеӨҡеҠӣйҮҸгҖӮ

еҒңзҗғдёҚд»…д»…жҳҜдёҖйЎ№еҹәзЎҖжҠҖиғҪпјҢжӣҙжҳҜзҗғе‘ҳеә”еҜ№еӨҚжқӮеұҖеҠҝзҡ„жҷәж…§дҪ“зҺ°гҖӮжҸҗеҚҮеҒңзҗғжҠҖе·§йңҖиҰҒд»ҺеӨҡж–№йқўе…ҘжүӢпјҢзҗғе‘ҳйҖҡиҝҮеҜ№дёҚеҗҢдј зҗғж–№ејҸзҡ„йҖӮеә”гҖҒеҜ№зҗғзҡ„жҺ§еҲ¶еҠӣзҡ„жҸҗй«ҳд»ҘеҸҠеҜ№иҮӘиә«иә«дҪ“зҙ иҙЁзҡ„еўһејәпјҢжңҖз»Ҳе®һзҺ°иҮӘе·ұзҡ„жҠҖжңҜзӘҒз ҙгҖӮж— и®әжҳҜд»ҺдёӘдәәжҠҖе·§пјҢиҝҳжҳҜд»ҺжҲҳжңҜеұӮйқўжқҘзңӢпјҢеҒңзҗғйғҪжҳҜи¶ізҗғиүәжңҜзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮ